1. Einleitung – Zwischen Glühen, Rauschen und Gänsehaut

„Watt nich brummt, is auch nich an!“ Diesen Satz hörte ich vor Jahren mal im Proberaum – und seitdem denke ich jedes Mal daran, wenn irgendwo ein Amp oder ein Mischpult unliebsame Geräusche von sich gibt. Klar, das kann manchmal nervig sein, aber wenn bei einem aufgedrehten Röhrenamp diese Mischung aus Rauschen und Single-Coil-Brummen zusammenkommt, geht mir wirklich das Herz auf.

Es gibt Dinge, die man digital einfach nicht nachbilden kann: den Geruch erhitzter Röhren nach einer langen Session, das subtile Brummen eines aufgedrehten Heads, bevor die erste Note erklingt, und diesen Moment, wenn der Amp förmlich „atmet“ – lebendig, dynamisch, unberechenbar. Seien wir ehrlich: Röhrenverstärker sind mehr als bloße Klangmaschinen. Sie sind Charakterdarsteller, Stimmungsmacher – manchmal auch kleine zickige Biester. Wer Röhrenverstärker aufnehmen will, betritt eine Welt zwischen Technik und Voodoo.

2. Der Amp – Vom Clean-Traum bis zum brachialen Brett

Das Herzstück jedes Setups ist natürlich der Röhrenamp selbst. Und hier scheiden sich die Geister: amerikanisch oder britisch, Vintage oder High Gain? Der Fender Twin Reverb ist der Gentleman unter den Röhrenamps – kristallklar, definiert und mit unendlichem Headroom. Für Country-, Surf- oder Funk-Gitarristen ist er die erste Wahl. Wer es kleiner und charmanter mag, greift zum Fender Deluxe Reverb oder Princeton, die mit süßem Crunch, seidigen Höhen und einem legendären Federhall überzeugen, der wie flüssiges Gold klingt. Dazu kommt ein Tremolo vom Feinsten – absolute Klassiker.

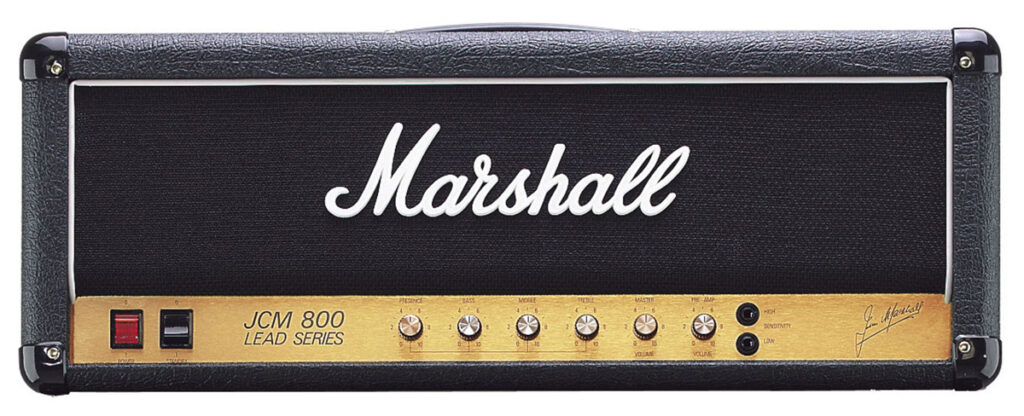

Auf der anderen Seite des Atlantiks tobt der Marshall Plexi – rau, bissig, voller Energie und bei richtiger Wartung erstaunlich brummfrei. Kein Wunder, dass Legenden wie Hendrix, Clapton und Page auf ihn schworen. Der Marshall JCM 800 setzte in den 80ern noch einen drauf: aggressiver, direkter, mit diesem ikonischen Mittenbiss. Auch der Vox AC30 mit seinem charakteristischen Chime ist ein gern gesehener Gast in Studios weltweit. Für modernen Metal-Druck sorgen Amps wie Mesa/Boogie, Engl, Diezel oder Revv, die mit Gain bis zum Abwinken satte, definierte Sounds liefern.

Nicht zu vergessen sind Boutique-Amps wie Dr. Z, Matchless, Morgan oder Bogner, die zeigen, wie viel Nuance und Dynamik heutige Röhrenschaltungen ermöglichen. Jeder dieser Amps besitzt eine eigene Persönlichkeit – und genau das macht sie für Recording-Puristen so faszinierend.

Röhren wollen arbeiten! Ein Amp – die Metalboliden mal ausgenommen – klingt am besten, wenn seine Endstufen leicht in die Sättigung gehen. Wer dabei nicht gleich die Nachbarschaft beschallen will, nutzt Loadboxen oder Attenuatoren wie den Two Notes Captor X oder den Universal Audio OX. Wichtig ist, dass die Loadbox in Leistung und Widerstand zum Amp passt – sonst grillt man im schlimmsten Fall gleich beides.

3. Die Box – Holz, Speaker und Magie

Viele Gitarristen unterschätzen, wie stark Lautsprecher und Gehäuse den Sound prägen. Im Gitarrenbereich sind 1×12-, 2×12- oder 4x12er-Boxen am häufigsten anzutreffen, und jede klingt durch Größe und Bauart anders. Der Celestion Vintage 30 steht für Lautstärke, Druck und ausgeprägte Mitten, während der Celestion Greenback mit Vintage-Charme und runderen Höhen punktet. Fender-Fans lieben den satten Bass und die strahlenden Höhen des Jensen C12N, während Vox-Anhänger den Celestion AlNiCo Blue bevorzugen.

Wer experimentierfreudig ist, kombiniert unterschiedliche Speaker, etwa einen Vintage 30 mit einem Creamback, um mehr Bandbreite und Textur zu erzielen. Auch der Standort der Box im Raum hat großen Einfluss: Eine Box auf dem Boden liefert mehr Bass, während sie auf einem Ständer klarer und definierter klingt. Bei Boxen mit mehreren Lautsprechern lohnt es sich, jeden einzelnen Speaker anzuhören. Selbst in einer 4x12er-Box klingen die Speaker oft leicht unterschiedlich. Das Mikro vor demjenigen zu platzieren, der am besten zum Song passt, kann den entscheidenden Unterschied im Gitarren-Recording ausmachen.

4. Das Mikro – Der wahre Zauber beginnt vor der Membran

Jetzt wird es ernst: Das Mikrofon ist das Nadelöhr zwischen purer Röhrenenergie und digitaler Realität. Das Shure SM57 ist seit Jahrzehnten der Klassiker – robust, mittig, bissig und perfekt für den Nahbereich. Wer mehr Körper und Wärme möchte, kombiniert es mit einem Bändchenmikrofon wie dem Royer R-121 oder dem Beyerdynamic M160. Ein Neumann U87 oder AKG C414 als Raum- oder Zweitmikro bringt zusätzlich Tiefe und Dimension, besonders wenn der Aufnahmeraum gut klingt.

Die Positionierung des Mikrofons ist entscheidend. Schon wenige Zentimeter machen den Unterschied zwischen schneidend und warm. In der Mitte des Lautsprechers klingt es höhenreich, weiter außen wird der Ton weicher und dunkler. Der Sweetspot liegt dort, wo die Höhen nicht mehr spitz und die Bässe noch nicht matschig sind. Es lohnt sich, Zeit in diese Feinjustierung zu investieren – hier entscheidet sich, ob die Aufnahme lebendig oder flach klingt.

5. Die Effekte – Gewürzt, nicht ertränkt

Röhrenamps reagieren sensibel auf Dynamik – und auf Effekte. Ein zu starkes Signal am Eingang kann schnell den Charakter zerstören. Deshalb gilt: Weniger ist mehr. Ein dezent eingesetzter Overdrive wie der Ibanez Tube Screamer oder der Nobels ODR-1 bringt die Vorstufe sanft zum Glühen, ohne den natürlichen Ton zu überlagern. Wer es noch transparenter mag, greift zum Klon Centaur oder modernen Varianten wie dem Wampler Tumnus.

Delay und Reverb sind die besten Freunde eines Röhrenamps. Analoge Klassiker wie das MXR Carbon Copy oder das Electro-Harmonix Memory Man liefern warmes, organisches Echo, während digitale Geräte wie das Strymon Timeline oder das Eventide H9 mit Studioqualität glänzen. Ein Federhall sorgt immer für diesen typischen Vintage-Glanz, egal ob er analog oder digital erzeugt wird. Effekte sollten den Sound veredeln, nicht kaschieren – ein guter Amp klingt schon pur großartig. Viele Hall- und Delay-Effekte lassen sich später in der Postproduktion hinzufügen. Wer trocken aufnimmt, behält maximale Kontrolle und kann den Hallraum später gezielt über Plugins angleichen.

6. Der Raum – Der unsichtbare Mitspieler

Ein großartiger Amp in einem schlechten Raum klingt einfach nicht gut. Der Raum ist das heimliche fünfte Bandmitglied beim Gitarren-Recording. Wenn bestimmte Töne oder Akkorde besonders laut oder leise wirken, liegt das meist an der Raumakustik – und das hört man nachher auch auf der Aufnahme. Diffusoren, Teppiche und Absorber helfen, Reflexionen zu zähmen, ohne die Natürlichkeit des Klangs zu verlieren. Auch Bücherregale oder LP-Sammlungen können den Raum positiv beeinflussen. Manchmal genügt es schon, den Amp leicht zu drehen – beispielsweise um 45 Grad – und plötzlich stimmt die Balance.

Kleine, gut behandelte Räume eignen sich für kontrollierte Sounds, während große Studios mit hohen Decken ein natürliches „Leben“ verleihen. Wer keinen akustisch perfekten Raum hat, kann kreativ werden: Flure, Treppenhäuser oder sogar Badezimmer liefern oft spannende und authentische Raumanteile. Alternativ kann man trocken aufnehmen und später mit Impulse Responses oder Plugins wie UAD Ocean Way oder Valhalla VintageVerb Tiefe hinzufügen. Doch eines bleibt: Eine echte Mikrofonierung in einem echten Raum besitzt eine Magie, die keine Software bislang vollständig einfangen konnte.

7. Fazit – Röhren, Schweiß und Gänsehaut

Röhrenverstärker aufnehmen ist kein schneller Job, sondern eine Mischung aus Wissenschaft, Erfahrung und Bauchgefühl. Manchmal klingt es beim ersten Take perfekt, manchmal braucht man Stunden, um die Sweetspots zu finden. Doch wenn es schließlich klickt – wenn der Amp singt, das Mikro glüht und der Raum schwingt – dann weiß man, warum man all die Mühe auf sich genommen hat.

Röhrenverstärker sind keine präzisen Maschinen, sie sind Charakterköpfe. Sie schwitzen, sie rauschen, sie leben – und genau das ist ihr Zauber. Egal ob du Blues spielst wie John Mayer, Rock wie Slash oder Metal wie Hetfield – eine glühende Röhre unter der Haube sorgt immer dafür, dass dein Ton atmet, spricht und lebt. Und das Schönste daran: Wenn der Take im Kasten ist, weißt du, das war echt. Keine Simulation, kein Preset. Nur du, dein Amp, dein Raum – und reiner Strom durch Glas und Metall.