Musiktheorie für Gitarre: Warum es sinnvoll ist, nicht nur mit Tabs zu üben!

Viele Gitarristinnen und Gitarristen schrecken beim Wort „Musiktheorie“ erst einmal zurück. Trockene Harmonielehre, endlose Notenblätter und komplizierte Fachbegriffe wirken auf den ersten Blick alles andere als inspirierend. Dabei ist die Theorie keine Spielverderberin, sondern eines der wichtigsten Werkzeuge, um überhaupt zu verstehen, was beim Gitarrespielen auf dem Griffbrett passiert.

Wer versteht, warum bestimmte Akkorde gut zusammenpassen, wieso ein Solo spannend klingt oder wie man Songs schnell in eine andere Tonart transponieren kann, hat beim Spielen schlicht mehr Freiheit. Auch wenn viele Gitarristinnen und Gitarristen aufgrund schneller Erfolge und der niedrigen Lernkurve bevorzugt mit Tabs lernen, erschließen sich durch ein grundlegendes Verständnis der Theorie ganz neue kreative Möglichkeiten.

Achtung: Dieser Beitrag ersetzt selbstverständlich keinen Musikunterricht und kann auch nicht alle Facetten der Harmonielehre abdecken. Vielmehr soll er einen ersten Überblick geben und Berührungspunkte schaffen. Besonders für Gitarristinnen und Gitarristen, die bislang wenig Kontakt mit Musiktheorie hatten und nun eine solide Grundlage für den Einstieg suchen.

Warum überhaupt Musiktheorie?

Kurz gesagt: Musiktheorie ist nicht das Ziel, sondern ein Schlüssel zu mehr Kreativität und einer stabilen Kommunikation mit anderen Musikerinnen und Musikern.

Du musst kein Mozart werden oder die tiefe Harmonielehre im klassischen Sinne beherrschen – jedoch erweist es sich als hilfreich zu wissen, wie das musiktheoretische Fundament auf der Gitarre aussieht und wie es funktioniert!

Tonleitern und Tonarten

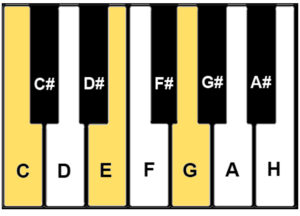

Am Anfang steht die Tonleiter. Sie ist nichts anderes als eine Abfolge von Tönen in einer bestimmten Ordnung. Die bekannteste ist die Dur-Tonleiter, die sich durch ihre Halbtonschritte zwischen dem dritten und vierten sowie zwischen dem siebten und achten Ton charakterisiert. Startet man dieses Muster zum Beispiel auf C, erhält man die C-Dur-Tonleiter (C–D–E–F–G–A–H).

Das Gegenstück ist die Moll-Tonleiter, die durch ihre Struktur einen völlig anderen Charakter hat und zumeist mit einer traurigen Stimmung in Verbindung gebracht wird. Grundlegend stimmt das zwar auch, jedoch spielen im musiktheoretischen Sinne weitaus mehr Faktoren eine Rolle, die den Charakter der Musik bzw. der Tonart bestimmen (dazu später mehr!).

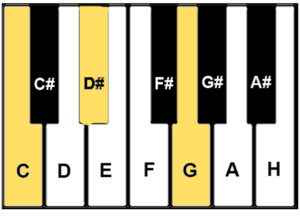

Spielt man eine reine Moll-Tonleiter rauf und runter, so kann man allerdings auch nicht leugnen, dass diese Tonabfolge einen melancholischen Klangcharakter trägt 😀 . Hierbei liegen die Halbtonschritte nicht zwischen dem 3./4. und 7./8. Ton – die Moll-Tonleiter hat zwischen dem zweiten und dritten sowie zwischen dem fünften und sechsten Ton einen Halbtonschritt.

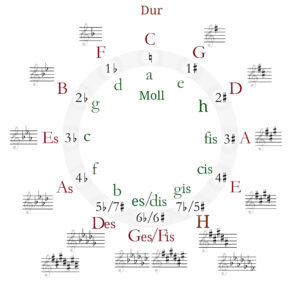

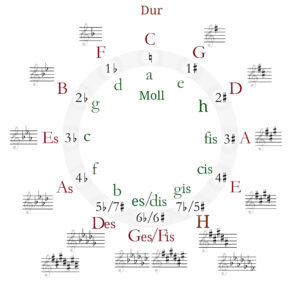

Zurück zum Quintenzirkel

Wirft man nun einen Blick zurück auf den Quintenzirkel, so sieht man, dass C-Dur und a-Moll keine Vorzeichen besitzen und parallel zueinander stehen. Das bedeutet, dass die Halbtonschritte beider Tonarten identisch sind – den einzigen Unterschied macht der Grundton!

Was bringt mir dieses Wissen nun auf der Gitarre? Tonarten bestimmen, welche Töne in einem Stück „erlaubt“ sind und welche nicht in die Harmonie passen. Spielt ein Song in C-Dur, so harmonieren die Töne der C-Dur-Tonleiter und – wie wir gerade gelernt haben – die Töne der a-Moll-Tonleiter wunderbar miteinander. Natürlich bleibt eine Tonart nicht unbedingt immer konstant: Einzelne Töne und Intervalle, die aus der Reihe tanzen, oder Akkorde, die herkömmlicherweise nicht in eine Tonart passen, sind oftmals das Rezept für cleveres Songwriting oder für kreative Klangkombinationen. Selbstverständlich müssen solche Eigenheiten klug im Schreibprozess eingesetzt werden.

Doch je größer das Verständnis rund um Tonarten, Intervalle und Akkorde ist, desto besser versteht man, wie man in der Praxis seinen eigenen Spielstil entwickeln kann.

Skalen und Akkorde sind die Grundlage harmonischer Musik und für Gitarristinnen und Gitarristen der Schlüssel zum Songwriting und zur freien Improvisation.

Intervalle – die Bausteine der Musik

Bevor Akkorde entstehen, braucht es Intervalle! Ein Intervall beschreibt den Abstand zwischen zwei Tönen. Intervalle erleichtern nicht nur das Verständnis über die Zusammensetzung bestimmter Skalen und Akkorde, sondern helfen vor allem bei der Kommunikation mit anderen Musikerinnen und Musikern.

Die wichtigsten Intervalle sollte man kennen:

- Prime (gleicher Ton) – z. B. zwei gleichzeitig gespielte Saiten im selben Bund.

- Sekunde (ein Ganz- oder Halbton) – sorgt oft für Spannung.

- Terz – entscheidet, ob ein Akkord Dur (große Terz) oder Moll (kleine Terz) klingt.

- Quinte – stabiler Abstand, Grundlage für Powerchords.

- Oktave – derselbe Ton in höherer oder tieferer Lage.

Intervalle sind die kleinsten Bausteine, aus denen Skalen und Akkorde zusammengesetzt sind. Wer sie versteht, erkennt schneller, wie Harmonien auf dem Griffbrett entstehen und kann diese gezielt einsetzen.

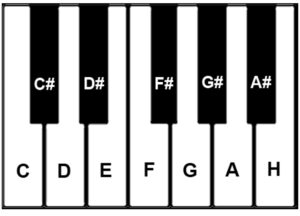

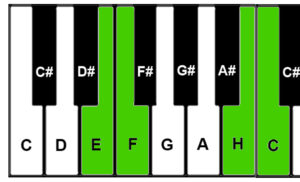

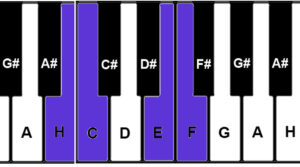

Klaviatur auf das Griffbrett der Gitarre übertragen

Eine Klaviatur kann dir – je nach musiktheoretischen Vorkenntnissen – eine einfachere Visualisierung von Tönen, Intervallen und Akkorden geben, als es das Gitarrengriffbrett ermöglicht. Dies liegt vor allem an den schwarzen und weißen Tasten, die Halb – und Ganztonabstände klar verdeutlichen, während das Griffbrett der Gitarre von Bund zu Bund lediglich aus Halbtonschritten besteht.

Überträgt man nun das Wissen von Dur- und Moll-Tonleitern sowie Intervallen auf die Töne des Gitarrengriffbretts, so wird schnell deutlich, dass wir es im Prinzip mit derselben Struktur wie auf dem Klavier zu tun haben – nur eben horizontal über das Griffbrett verteilt. Wer diese Parallelen erkennt, kann Skalen und Akkorde leichter visualisieren und verstehen.

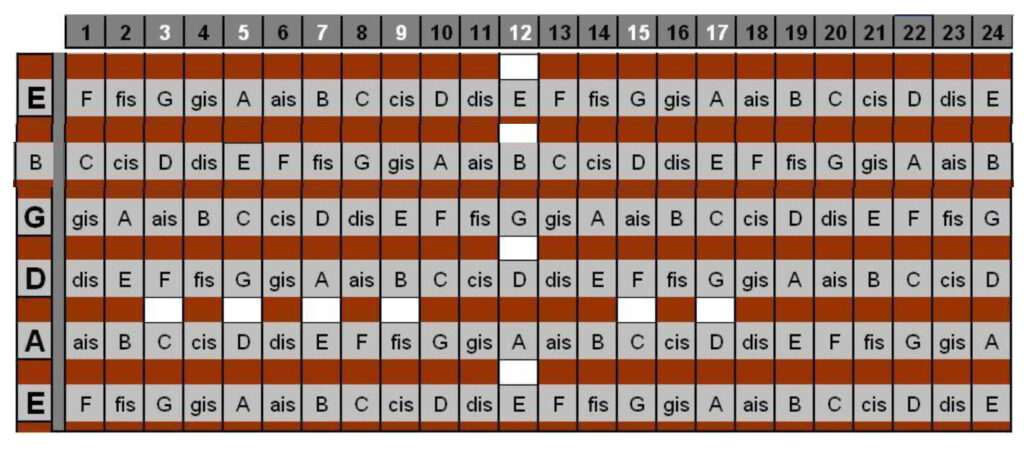

Ohne Verständnis von Tonleitern und Intervallen wirkt das Griffbrett der Gitarre auf den ersten Blick willkürlich. Jedoch folgt es klaren Mustern, die sich leicht merken lassen: Jede Oktave wiederholt sich am 12. Bund, sodass die Töne dort identisch mit den Leersaiten sind. Die Quinte eines Tons findet man meist auf der benachbarten tieferen Saite im 5. Bund (z. B. E-Saite 5. Bund = A, gleich die nächste leere A-Saite). Ebenso lassen sich saitenübergreifende Oktaven schnell lokalisieren – etwa vom 3. Bund auf der tiefen E-Saite (G) zum 5. Bund auf der D-Saite (ebenfalls G). Diese Intervalle und Muster machen es deutlich einfacher, Akkorde, Skalen und Licks über das gesamte Griffbrett hinweg zu verstehen und anzuwenden.

Akkorde – das Zusammenspiel der Intervalle

Ein Akkord bzw. ein Dreiklang entsteht, wenn mindestens drei verschiedene Töne gleichzeitig erklingen. Der klassische Dreiklang setzt sich aus Grundton, Terz und Quinte zusammen.

Beispiel: C-Dur besteht aus C (Grundton), E (große Terz) und G (Quinte). Spielt man statt der großen Terz eine kleine, wird aus C-Dur ein C-Moll.

Auf der Gitarre bilden Akkorde die einfachste Basis für moderne Pop- und Rock-Songs. Mit wenigen Standard-Akkorden lassen sich bereits viele große Hits schnell erlernen. Gitarristinnen und Gitarristen profitieren davon, Akkorde nicht nur als Griffbilder auswendig zu lernen, sondern ihre Struktur zu verstehen. So wird klar, warum bestimmte Griffe so klingen, wie sie klingen, und wie man bestimmte Akkorde flexibel über das Griffbrett verschieben kann.

Tonarten und Akkordfolgen – was passt zusammen?

Die Königsdisziplin ist es, Akkorde zu Akkordfolgen so miteinander zu kombinieren, dass eine Abfolge entsteht, die harmonisch und rund klingt. Hier hilft die sogenannte Harmonielehre. Jede Tonart hat sieben Akkorde, die sich aus ihrer Tonleiter ergeben. In C-Dur sind das beispielsweise C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll und H-vermindert.

Viele bekannte Songs nutzen genau diese Akkorde, oft in immer wiederkehrenden Mustern. Das berühmte Schema I–V–VI–IV (z. B. C–G–Am–F) findet sich in zahllosen Popsongs. Kennt man die Stufenakkorde einer Tonart, kann man mit wenig Aufwand selbst ganze Songs schreiben oder bestehende Songs blitzschnell in eine andere Tonart transponieren.

Für die Improvisation gilt: Spielt ein Song z. B. in A-Moll, funktioniert die A-Moll-Pentatonik nahezu automatisch über die gesamte Akkordfolge. Hier zeigt sich, wie Theorie in der Praxis Freiheiten schafft – man weiß, welche Töne „passen“, und kann dadurch sicherer experimentieren.

Praxis-Tipp: Theorie anwenden statt pauken

Musiktheorie bleibt abstrakt, solange man sie nicht ins Spiel überträgt. Ein einfacher Einstieg: Nimm dir einen C-Dur-Akkord und spiele nacheinander die Töne der C-Dur-Tonleiter darüber. Schaue auf der Griffbrett-Tabelle, welche Töne auf allen sechs Seiten miteinander harmonieren und hör bewusst hin, wie sich die Intervalle zum Akkord verhalten.

Auch Powerchords sind ein schönes Beispiel: Sie bestehen nur aus Grundton und Quinte, also einem Intervall. Sie funktionieren in fast jedem Kontext, weil sie keine Dur- oder Mollterz enthalten und so harmonisch „neutral“ bleiben. Wer versteht, warum das so ist, weiß sie noch gezielter einzusetzen.

Fazit: Musiktheorie ist kein Hexenwerk!

Musiktheorie für Gitarristinnen und Gitarristen ist kein Hexenwerk. Mit den Grundlagen über Tonleitern, Tonarten, Intervallen und Akkorden hat man bereits das Rüstzeug, um Songs besser zu verstehen, schneller zu lernen und eigene Ideen umzusetzen. Statt Theorie als trockenes Pflichtprogramm zu sehen, lohnt es sich, sie als Werkzeugkiste zu begreifen: Jeder Griff, jedes Solo und jede Akkordfolge wird transparenter, wenn man versteht, was dahintersteckt. Und am Ende sorgt genau dieses Wissen dafür, dass man kreativer, freier und die Gitarre mit noch mehr Spaß spielt!