Pedalboard – alles, was du wissen musst!

Ein gut verkabeltes Pedalboard mit sauberem Signalfluss ist entscheidend für einen störungsfreien, klaren Sound. Oder anders: Ein schlecht konzipiertes, unsauber verkabeltes Board zu spielen macht in etwa so viel Spaß wie eine Gitarre mit einem Meter Saitenabstand zum Griffbrett und rostigen Saiten. Eine falsche Reihenfolge der Effekte oder schlechte Verkabelung kann zu Signalverlust, Brummen oder unerwünschten Interferenzen führen. Ein logisch aufgebautes und schön verdrahtetes Board ist also nicht nur etwas für’s Auge, sondern auch klanglich ein Genuss!

In diesem Leitfaden erfährst du, wie du dein Pedalboard effizient und professionell aufbaust.

Schritt 1: Das Pedalboard

Bevor wir mit den Themen Reihenfolge und Verkabelung überhaupt anfangen können, müssen wir uns natürlich über das Board selbst Gedanken machen. Wie viele Pedale will/muss ich unterkriegen? Wie sollen die Pedale am Board befestigt werden? Und wie kriege ich den Brocken nachher von A nach B? Es gibt auf dem Markt sehr viele Hersteller und diese bieten uns verschiedene Konzepte und Befestigungsmöglichkeiten. Von klein mit Tragetasche bis meterlang mit entsprechendem Tourcase und irgendwo dazwischen findet jeder ein passendes Board für seine Zwecke.

Klettband-Klassiker von Pedaltrain, RockBoard & Co.

Diese Methode ist wohl die meistverbreitete Art, Pedale auf dem Board zu befestigen. Selbstklebendes Klettband wird an den Pedalen und am Board selbst angebracht, wobei im Grunde egal ist, wo nun die „Flausch“- und wo die „Hakenseite“ dran kommt. Wichtig ist konsequent bei der Entscheidung zu bleiben, die man getroffen hat. Bei einigen Pedalen finden wir auf der Unterseite Gummifüße oder (wie z.B. bei Boss Pedalen) ganze Gummimatten, die das Verrutschen der Pedale verhindern sollen. Diese müssen vor dem Anbringen des Klettbands entfernt werden, weil die Weichmacher im Gummi-Kunststoff den Klebstoff im Velcro angreifen. Das führt dazu, dass sich die Pedale ziemlich schnell wieder vom Board verabschieden.

Die gängigen Vertreter dieser Methode sind z.B. Pedaltrain, Rockboard oder Palmer. Wer hier etwas Geld sparen möchte, guckt sich am besten die Spaceboards aus dem Hause Fame an!

Alternative Befestigungsmöglichkeiten

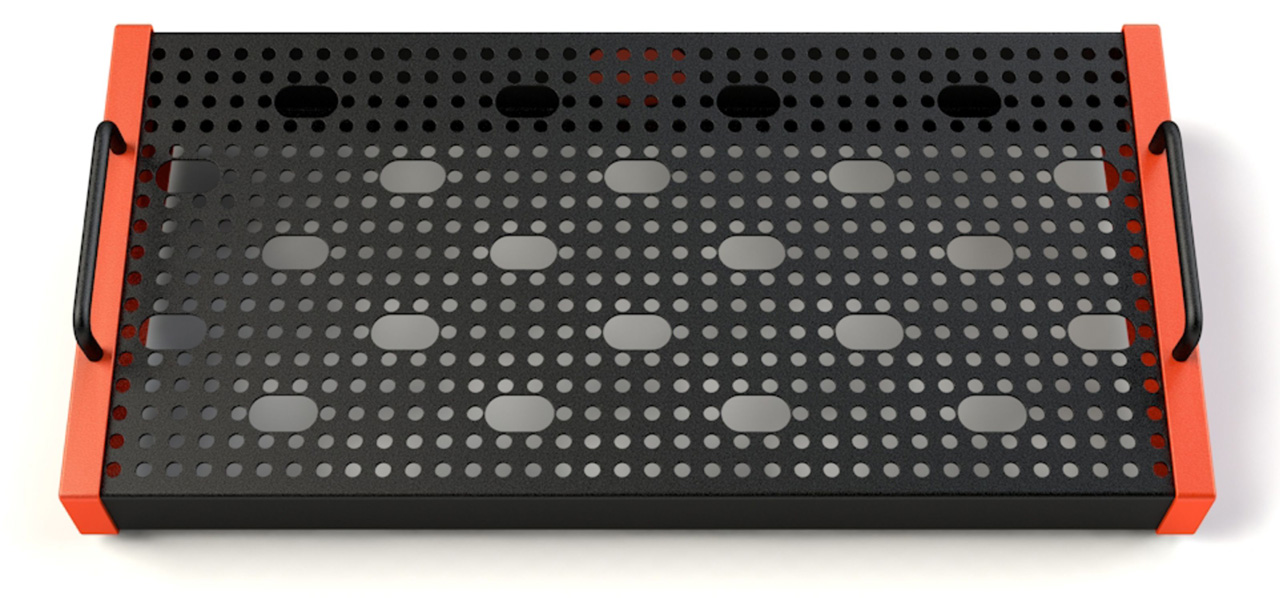

Eines der Konzepte, das wirklich komplett aus der breiten Masse hervorsticht, kommt aus Kanada. Die kreativen Köpfe von Temple Audio Design bieten eine wahrlich einzigartige Bauart von Pedalboards an. Hier werden sogenannte „Mounting Plates“ an die Pedale geklebt und diese wiederum mit dem Board verschraubt. Das Board ist flächendeckend mit kleinen Runden löchern versehen, in welche die Plates einrasten und von unten festgeschraubt werden. Die Kabelführung erfolgt über die etwas weiter auseinander liegenden großen Löcher. In den Seitenrändern sind weitere Slots perforiert, in welche das Netzteil und die In-/Out-Patchbay eingebaut werden kann.

Wer sich das Board lieber in beliebter DIY-Manier zurecht schrauben möchte, kann auf Befestigungssysteme wie z.B. Nobels Mounty-P Set oder PedalBoots zurückgreifen. Hier kann ich jedem nur raten, sich die Platzierung und Reihenfolge im Vorfeld gut zu überlegen! Andernfalls kann das Board-Basteln mit einer ordentlichen Prise Frust einher gehen.

Die meisten Hersteller bieten verschiedene Größen von Pedalboards an, so dass man die Basis an den eigenen Bedarf anpassen kann. D‘Addario hat sogar Pedalboards auf den Markt gebracht, die man für mehr Flexibilität in der Breite ausziehen kann. Anfangs lohnt es sich mit Blick in die Zukunft, ein etwas größeres Board zu kaufen, damit man noch 1-2 Plätze für Neuzugänge hat. Glaubt mir, Pedale vermehren sich sehr schnell! Manchmal sogar heimlich über Nacht …

Schritt 2: Signalfluss – die richtige Reihenfolge der Effekte

Sobald wir unser Pedalboard haben, können wir uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Pedale darauf anordnen. Als Gitarristen verstehen wir uns weitgehend als Künstler und in der Kunst gibt es bekanntlich kein Richtig oder Falsch, nichts ist in Stein gemeißelt. Jedoch können uns wir mit einer logischen Reihenfolge, die sich an Grundsätzen der Signalverarbeitung orientiert, eine Menge Kopfschmerzen ersparen. Ich lade jeden herzlich dazu ein, möglichst viel zu experimentieren. Allerdings hat die folgende Grundstruktur den Test der Zeit für viele bestanden:

Grundlegende Reihenfolge der Effekte:

1. Stimmgerät (Tuner)

Sollte immer am Anfang stehen, um ein möglichst sauberes Eingangssignal zu erhalten. Wer seinen Tuner hinter ein Vibrato packt, bekommt ein rotes-grünes Stroboskop zu sehen.

2. Dynamik-Effekte (Kompressor, Wah, EQ,)

Diese Effekte greifen früh ins Signal ein, um Pegel oder Frequenzen zu formen und sollten daher ebenfalls mit einem möglichst sauberen Signal gespeist werden.

3. Verzerrungseffekte (Overdrive, Distortion, Fuzz)

Hier wird das Signal gesättigt bzw. übersteuert, daher sollten sie vor Modulationen und vor raum- und zeitbasierten Effekten liegen. Am einfachsten lässt sich diese Logik am Beispiel Zerre & Delay veranschaulichen. Wir wollen, dass unsere verzerrte Gitarre wiederholt wird. Nicht, dass die vom Delay erzeugten Wiederholungen verzerrt werden.

4. Geräuschunterdrückung (Noise Gate)

Da die meisten unerwünschten Geräusche von den Verzerrern verursacht werden, ist ein Noise Gate am sinnvollsten hinter den Zerrstufen platziert. Bei sehr Geräuschanfälligen Pickups / Gitarren kann es durchaus helfen ein (weiteres) Gate direkt hinter den Tuner zu setzen. Aber Obacht! Es kann den Sound und den Sustain beeinflussen.

5. Modulationseffekte (Chorus, Phaser, Flanger, etc.)

Diese Effekte bearbeiten das bereits geformte Signal und erzeugen Bewegung im Klang. Hier lässt sich mit der Position der Pedale am ehesten Experimentieren, ohne sich den Sound komplett zu zerschießen.

6. Delay und Reverb

Raum- und Zeiteffekte gehören ans Ende der Signalkette, um das bereits bearbeitete Signal natürlich ausklingen zu lassen. In der Regel empfiehlt es sich, zuerst ins Echo und dann in den Hall zu gehen.

Platz für Experimente

Wer die oben beschriebene Reihenfolge beherzigt, wird seine Klangkreationen leicht überblicken und zähmen können. Wem das nicht reicht, kann sich selbstverständlich auch komplett austoben.

Wenn vollständige Anarchie nicht ganz euer Ding ist, gebe ich euch in Teil 2 ein paar Optionen, welche Stellen auf dem Board sich gut für Experimente anbieten, ohne die grundlegenden Faustregeln über Bord zu werfen.