Pedalboard & Co.: Kreative Platzierung und korrekte Verkabelung

Im ersten Teil haben wir uns verschiedene Arten von Pedalboards und die grundlegende Effektreihenfolge angeschaut. Nun gibt’s wie versprochen ein paar Tipps für Experimente mit der Signalkette. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Themen Verkabelung und Buffer.

Platz für Experimente

Verzerrer-Sortierung: Immer von Low- bis Highgain?

Die in Teil 1 beschriebene Effektreihenfolge ist selbstverständlich kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Bereits am Anfang, bei den Zerrstufen, macht es durchaus Sinn, verschiedene Anordnungen der Pedale auszuprobieren. In der Regel würde man die Zerren und Booster von „weich“ nach „hart“ sortieren, sprich zuerst ein Boost, dann ein Overdrive, dann die Distortion und zu guter Letzt das Fuzz.

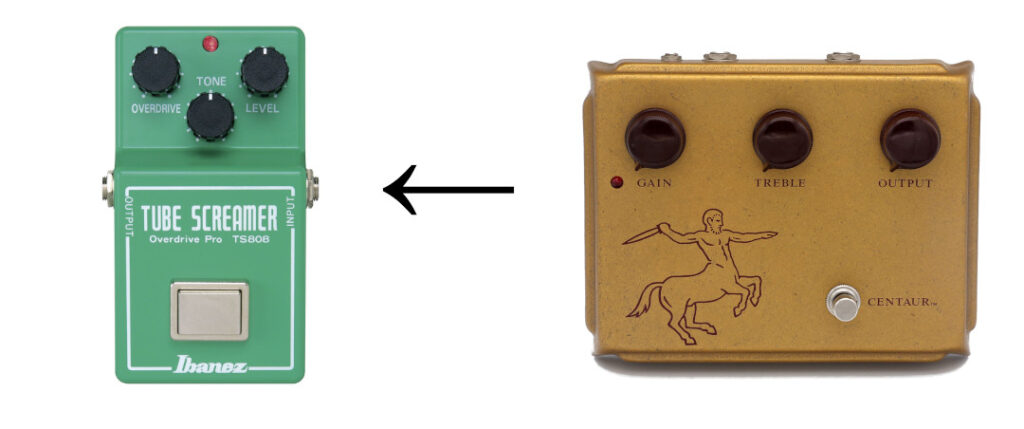

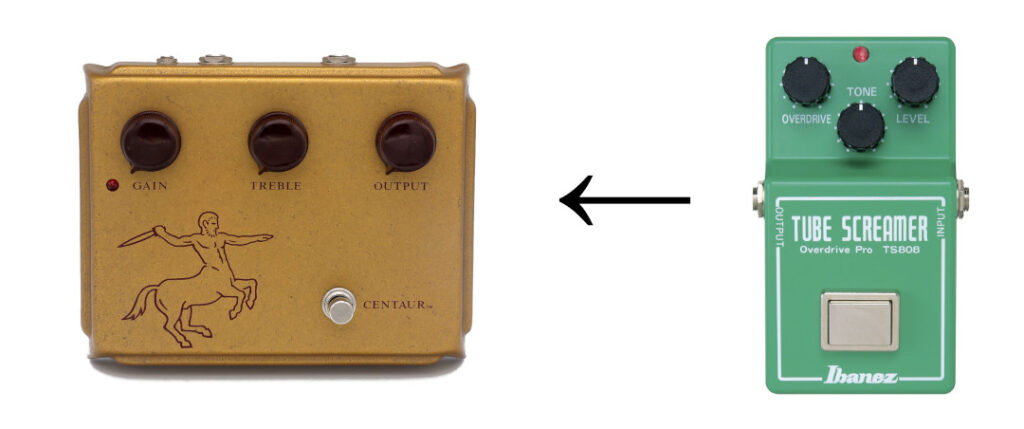

Da jedes Pedal anders übersteuert, fallen auch die Wechselwirkungen verschiedener Sättigungsverhalten klanglich deutlich unterschiedlich aus. Wer also mehrere Verzerrer auf dem Pedalboard hat, sollte definitiv mit deren Positionierung rumprobieren.

Ein mit einem Klon geboosteter Tube Screamer klingt wärmer und durch die cremigen Höhen des Klons insgesamt runder und nicht so nasal.

Umgekehrt wird der Klon deutlich tighter und präziser, wenn wir ihn vorher mit einem TS anheizen.

Modulationseffekte – völlige Freiheit?

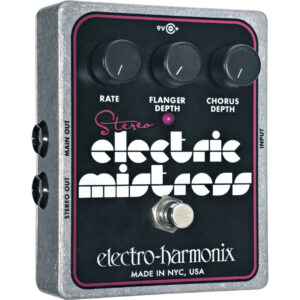

Neben Verzerrern bieten sich auch die Modulationseffekte sehr gut dafür an, mit ihrer Position zu experimentieren – sowohl untereinander als auch allgemein auf dem Pedalboard. Meist ändert sich dadurch die Intensität der Modulation.

Schalten wir z. B. einen Chorus vor die Zerrpedale direkt in den Amp, fällt der Effekt häufig deutlich dezenter aus als in der Effektschleife des Verstärkers. Ebenso reagiert jedes Effektpedal merklich anders auf ein sauberes als auf ein bereits verzerrtes oder moduliertes Signal.

Hier kann man dem Sound also auch schnell einen eigenen Touch verpassen – ob wir zuerst ins Chorus- und dann ins Phaser-Pedal gehen oder umgekehrt, zuerst das Tremolo oder doch das Rotary?

Manchmal sind es feine, nuancierte Unterschiede, es können aber auch Welten dazwischenliegen. Es gibt jedenfalls kaum Kombinationsmöglichkeiten, die den Sound komplett zerschießen. Also: Laborkittel an und lasst die Versuchsreihe starten.

Meine persönliche Lieblingskombination: Reverb x Tremolo

Ich weiß, ein Geheimtipp ungefähr genauso aktuell wie eine Spoilerwarnung für „Das Imperium schlägt zurück“. Aber zeigt mir einen Gitarristen, der bei diesem Sound nicht sofort dahinschmilzt! Diese zwei Effekte gab’s schon in den Fender-Amps der 60er-Jahre – damals unter falscher Bezeichnung, aber das ist eine andere Geschichte.

Das Strymon Flint V2 Tremolo & Reverb bietet beide Effekte in einem Gehäuse und stellt sämtliche Features zur Verfügung: Drei verschiedene Tremolo- und Reverb-Voicings, volle MIDI-Kompatibilität sowie Möglichkeit zum Ändern der Effektreihenfolge.

Vorteile externer Revrb- und Tremolo-Pedale

Als externe Tretminen haben wir bei diesem legendären Vintage-Sound folgenden Vorteil: Wir entscheiden die Reihenfolge und können das Ganze flexibel mit weiteren Pedalen kombinieren.

Klassisch wäre: zuerst das Tremolo, dann das Reverb. Dadurch fühlt sich die Wellenform des Tremolos noch etwas runder an, sprich der Tremoloeffekt klingt noch weicher. Drehen wir den Spieß um, wird’s richtig spannend: Mit langer Hallfahne hören wir den Tremoloeffekt noch lange, nachdem die letzte Note gespielt ist. Packen wir noch ein Delay dazwischen, haben wir schnell eine riesige, atmosphärische Ambient-Klangwelt. Hier kann man ganz schnell die Zeit um sich herum vergessen!

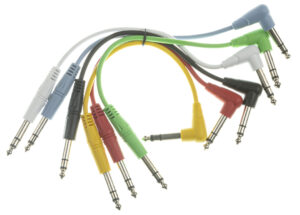

Patchkabel: Verbindung ohne Signalverlust

Patchkabel sind die oft unterschätzte Verbindung zwischen den Pedalen. Schlechte Qualität führt zu Signalverlust oder zu unerwünschten Störgeräuschen. Ich habe es auf die harte Tour gelernt, also möchte ich euch vor diesem Fehler bewahren. Einmal das Pedalboard mit hochwertigen Kabeln wie z. B. Sommer Cables ausgestattet – und ich brauchte keinen Höhenboost mehr im EQ-Pedal!

Daher beim Verkabeln des Boards unbedingt folgende Merksätze beachten:

- Hochwertige Kabel verwenden: Billige Patchkabel mit minderwertigen Steckern können den Klang beeinträchtigen.

- So kurz wie möglich, so lang wie nötig: Zu lange Kabelwege summieren sich und dämpfen das Signal.

- Rechtwinklige oder flache Stecker nutzen: Spart Platz und verhindert Kabelsalat.

Buffer – brauch ich den und wenn ja, wie viele?

Um die Funktionsweise eines Buffers zu erklären, bediene ich mich einer Bildersprache, die jeder Gitarrist sofort versteht: Stell dir dein Gitarrensignal wie ein frisches Bier vor. Ohne Buffer muss es durch einen ewig langen, warmen Biergarten getragen werden – am Ende kommt nur noch lauwarme, schale Plörre an. Mit einem Buffer? Eiskalt bis zum letzten Schluck!

Facelift für dein Signal

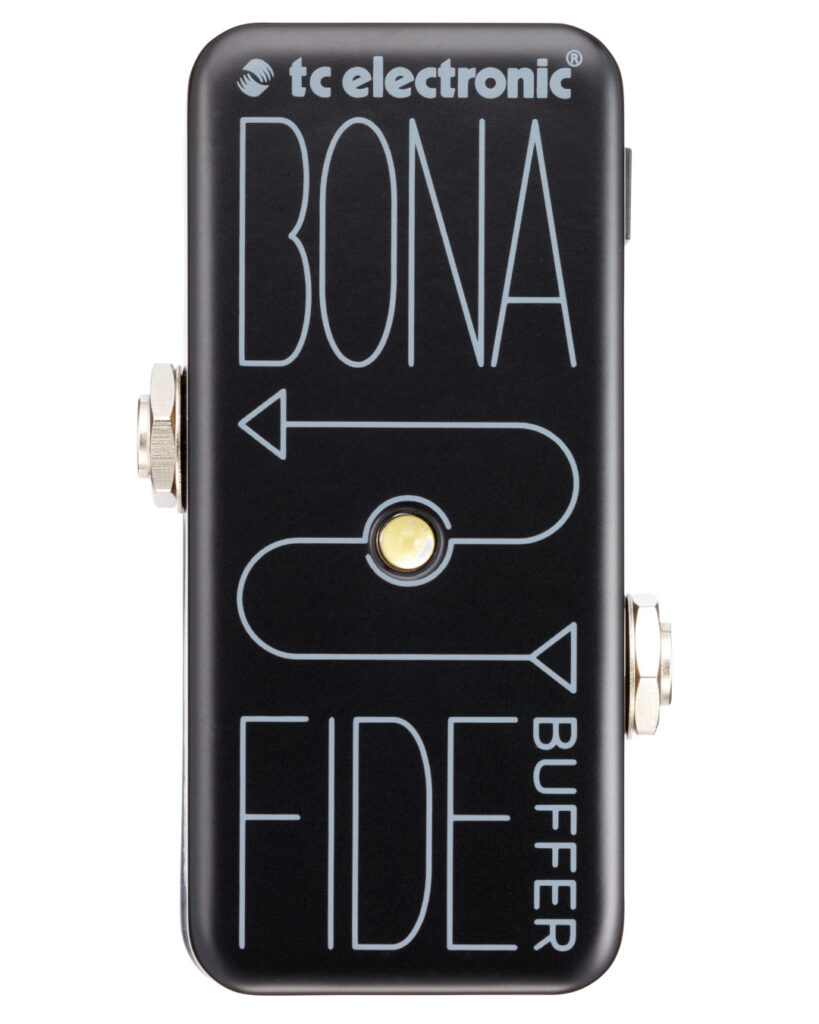

Was der Buffer wirklich macht: Er wandelt das hochohmige Signal deiner Gitarre in ein niederohmiges um. Hochohmige Signale machen auf langen Kabelwegen und durch viele Effektgeräte schlapp. Höhen verschwinden, Dynamik geht flöten – alles wird ein bisschen matschig. Wenn du also merkst, dass dein Sound – wenn du durch dein Pedalboard (ohne etwas einzuschalten) gehst – dünner und/oder dumpfer klingt als bei einer Direktverbindung Gitarre → Amp, dann brauchst du einen Buffer.

Ein Buffer sorgt dafür, dass dein Gitarrensignal am Ende noch so knackig, brillant und frisch klingt wie beim ersten Kuss auf dem Klinkenstecker. Jedes Pedal und jedes Kabel schluckt ein bisschen vom Signal auf dem Weg zum Amp. Spielen wir mit nur einem Pedal und kurzen Kabelwegen, ist der Verlust nicht nennenswert. Deswegen kommen viele Puristen gar nicht erst in die Verlegenheit, über einen Buffer nachdenken zu müssen. Ab etwa 3–4 True-Bypass-Pedalen oder mehr als 6 Metern (ca. 20 Fuß) Kabelweg vor dem Amp entsteht ein hörbarer Verlust – ab dann lohnt sich ein Buffer.

Aber: Es kommt weniger auf die Anzahl der Pedale an – sondern auf deren Bypass-Typ und die Gesamtlänge des Kabelwegs (inkl. aller Patchkabel!). Denn:

True Bypass = keine Bufferung → Das Signal verliert an Höhen, besonders bei passiven Pickups.

Buffered Bypass (wie z. B. bei Boss, TC Electronic, einigen Ibanez-Pedalen) = schon ein interner Buffer drin → das kann helfen, muss aber gut platziert sein.

Wo gehört der Buffer hin?

In 95 % der Fälle: ganz an den Anfang deiner Kette, direkt nach der Gitarre – noch vor dem ersten Pedal. Warum? Weil das die Stelle ist, wo das Signal am empfindlichsten ist. Da hat der Buffer die größte Wirkung.

Allerdings ist hier Vorsicht geboten! Manche Vintage-Fuzz- oder Wah-Pedale sind sehr wählerisch – gar zickig – was das Eingangssignal angeht. Die wollen das reine Gitarrensignal und lassen nicht mit sich verhandeln! In dem Fall sollte der Buffer hinter dem Diva-Pedal platziert werden.

Manche Gitarristen schwören auf zwei Buffer – einen am Anfang, einen am Ende. Das nennt sich dann „Dual Buffering“ – sinnvoll vor allem bei aufwändigen Rigs mit Loops, Switchern, Amp-Splitting, also dem ganz großen Besteck.

Demnächst: Pedalboard & Co. – Dein Guide zur Pedal-Glückseligkeit (Teil 3)

Wir kennen jetzt die „richtige“ Pedal-Reihenfolge und besitzen die Weisheit, unsere Auserwählten korrekt zu verdrahten. In Pedalboard & Co. – Dein Guide zur Pedal-Glückseligkeit (Teil 3) blicken wir dann zum Abschluss auf das Thema Stromversorgung.

Pedalboard & Co. – Dein Guide zur Pedal-Glückseligkeit (Teil 1)

Pedalboard & Co. – Dein Guide zur Pedal-Glückseligkeit (Teil 1)