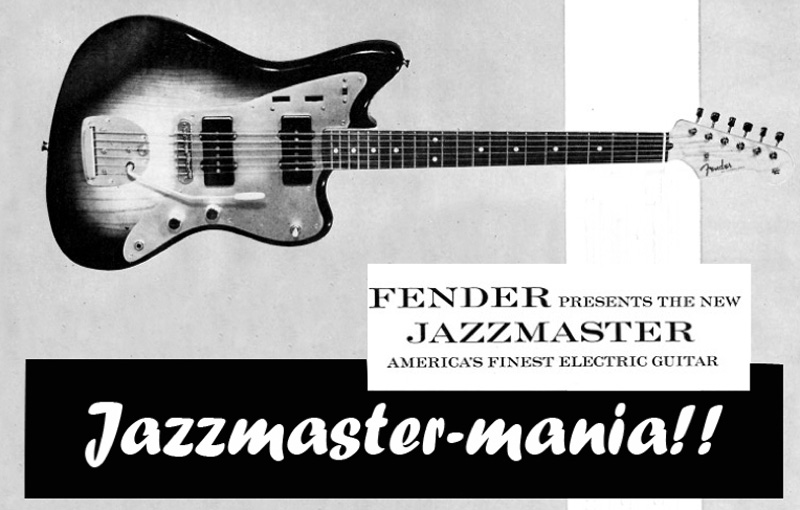

Kaum eine E-Gitarre hat einen so ungewöhnlichen Werdegang durchlebt wie die Fender Jazzmaster. Als sie Ende der 1950er-Jahre vorgestellt wurde, sollte sie eigentlich das neue Flaggschiff von Fender werden: ein luxuriöses Instrument für Jazz-Gitarristen, das als logische Weiterentwicklung der Erfolgsmodelle Telecaster und Stratocaster den Gitarrenmarkt bestimmen sollte. Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Die Jazzmaster wurde von ihrer eigentlichen Zielgruppe zunächst verkannt, dann jedoch Jahrzehnte später völlig unerwartet wiederentdeckt. In unserem heutigen Electric Guitar Deep Dive werfen wir einen Blick auf die Geschichte dieses Offset-Klassikers und seinen Wandel vom Außenseiter zur Ikone.

1958 – Geburt als Rohrkrepierer?

Wenn man den Höhepunkt der goldenen Fender-Ära auf ein bestimmtes Jahr datieren möchte, läge man mit dem Jahr 1958 sicherlich nicht verkehrt: Fender feierte zu der Zeit riesige Erfolge mit seinen E-Gitarren, die Telecaster und Stratocaster waren bereits Bestseller. Leo Fender wollte jedoch ein weiteres Modell schaffen, das den Jazz-Markt erobern sollte – ein Bereich, in dem der Konkurrent Gibson nach wie vor als Platzhirsch galt.

Die Jazzmaster sollte das „feinste“ Fender-Modell werden. Sie bekam einen größeren, asymmetrisch gestalteten Offset-Korpus, der sich ergonomisch besser an den Körper des Spielers anpasst. Insbesondere im Sitzen, was sich natürlich ideal für Jazzmusiker eignet. Zusätzlich war die Gitarre mit einem neu entwickelten Floating Tremolo sowie einem komplexen Rhythm- und Lead-Schaltkreis und breiten Single-Coil-Pickups ausgestattet, die wärmer und voller klingen sollten als die der Stratocaster.

Auf dem Papier handelte es sich bei der Jazzmaster tatsächlich um ein stimmiges Konzept, für damalige Verhältnisse sogar ein technisches Meisterwerk. Doch die Zielgruppe war nicht überzeugt.

1960: Fehlstart im Jazz – Durchbruch im Surf

Trotz ihrer ergonomischen und klanglichen Qualitäten blieb die Jazzmaster bei Jazzern unbeliebt. Viele empfanden den Sound als zu „hell“, das Tremolo-System als zu filigran. Auch schwang bei vielen Jazzmusikern sicherlich ein gewisses Unbehagen gegenüber dem futuristisch anmutenden Modell mit. Immerhin war man bis dato eher nach bewährtem Rezept gebaute Halbresonanzgitarren wie z. B. die Gibson L-5 mit großem Resonanzkorpus gewohnt. Stattdessen fand die Jazzmaster jedoch in einer völlig anderen Szene Anklang: der aufkommenden Surfmusik der frühen 1960er-Jahre.

Bands wie The Ventures, The Surfaris und Dick Dale entdeckten den glockigen „Twangy“-Sound der Jazzmaster für sich. Das Tremolo-System – ursprünglich für sanfte Vibratos gedacht – wurde nun für schnelle, wellenartige Effekte genutzt. Plötzlich war die Jazzmaster das Symbol einer neuen Bewegung: jung, kalifornisch, sonnendurchflutet. Die Jazzmaster verkörperte wie kein anderes Instrument perfekt das unbeschwerte Lebensgefühl der Surf-Ära und war vor allem unter experimentierfreudigen Musikern beliebt.

Die 1970er – der Absturz einer Legende

Doch der Ruhm währte nicht ewig. Mit dem Ende des Surf-Booms und dem Aufstieg härterer Rockstile geriet die Jazzmaster schnell wieder ins Abseits. Kräftige Zerrsounds des Rock traten in den Vordergrund, Musiker setzten hierfür zunehmend auf Gitarren mit kräftigeren Humbucker-Pickups, wie die Gibson Les Paul oder SG.

Im Lauf der Siebzigerjahre verschwand die Jazzmaster fast völlig von den Bühnen und aus den Charts. Fender konzentrierte sich wieder auf populärere Modelle wie die Stratocaster. Gebrauchte Jazzmasters wurden billig – oft für wenige hundert Dollar – wieder verkauft und sammelten in Pawn Shops Staub an. Was damals wie das Ende aussah, sollte allerdings den Grundstein für ihre Wiedergeburt legen.

Revival in den 1980ern – Punk, Alternative & Sonic Youth

Zu Beginn der Achtzigerjahre sah es zunächst düster aus: Fender stellte die Produktion der Jazzmaster im Jahr 1982 komplett ein. Als in den beginnenden Achtzigerjahren der Punk, Post-Punk und Alternative Rock die Bühne betraten, entdeckten jedoch junge Gitarristen den Charme alter Jazzmasters wieder. Warum? Weil sie gebraucht günstig zu haben waren und schlicht anders als alle bisher üblichen Gitarrenmodelle waren.

Musiker wie Tom Verlaine (Television), Elvis Costello, Robert Smith (The Cure) und später Thurston Moore und Lee Ranaldo von Sonic Youth griffen zur Jazzmaster. Sie liebten den unkonventionellen Sound – die leicht scheppernden Obertöne, das unvorhersehbare Tremolo, sowie die Möglichkeit, mit Geräuschen und Feedback zu experimentieren. Kurz gesagt: die Jazzmaster eignete sich mit all ihren Imperfektionen perfekt für den Sound einer neuen Generation.

Plötzlich war die Jazzmaster also nicht mehr das vergessene Luxusmodell, sondern das Instrument der Außenseiter. Sie stand für kreative Freiheit, Do-it-yourself-Mentalität und den Bruch mit dem Mainstream.

Die 1990er – Kultstatus in der Grunge-Ära

Mit dem Aufstieg des Grunge und Alternative Rock in den 1990ern wurde die Jazzmaster endgültig zur Kultgitarre. Kevin Shields (My Bloody Valentine) nutzte sie, um mit extremem Tremolo- und Feedback-Einsatz neue Klangwelten zu schaffen. J Mascis von Dinosaur Jr. machte sie mit seinen wuchtigen Riffs und fuzzigen Leads zur Alternative-Rock-Ikone.

Fender reagierte: Ab den 1990er-Jahren wurden Reissue-Modelle der 1960er-Jazzmasters hergestellt, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Die Gitarre, die einst den Ruf des Ladenhüters inne hatte, war plötzlich wieder gefragt. Und ihre klangliche Vielseitigkeit passte perfekt in die Ästhetik der Zeit.

Klangcharakter & Besonderheiten – was macht die Jazzmaster so einzigartig?

Die klassische Jazzmaster zeichnet sich durch einige ikonische Features aus, mit der sie sich von den Vorgängern Telecaster und Stratocaster abhob:

- Pickups: Die flachen, breiter gewickelten Single-Coils orientierten sich an Gibsons P-90 Tonabnehmern der Fünfzigerjahre, die besonders bei Jazzern nach wie vor beliebt waren. Sie liefern einen weicheren, resonanteren Klang als Strat- oder Tele-Pickups und siedeln sich klanglich irgendwo zwischen warmem Jazz und perkussivem Surf an.

- Rhythm- & Lead-Circuit: Eine wahrliche Besonderheit der Jazzmaster sind ihre zwei getrennten Schaltkreise „Lead“ und „Rhythm“. Beide Schaltkreise verfügen über eigene Volume- und Tone-Regler (im Rhythm-Circuit als Rollregler ausgeführt) und erlauben den schnellen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Sounds. Während der Lead-Circuit einen klassischen Tonabnehmerwahlschalter aufweist, ist der Rhythm-Circuit auf den Halstonabnehmer beschränkt

- Tremolo-System: Das Floating Tremolo war im Gegensatz zum Stratocaster-Tremolo zweiteilig mit beweglicher Brücke ausgeführt und erzeugt eine unvergleichlich organische Modulation von sanften Vibratos bis zu experimentellen Noise-Sounds.

- Ergonomischer Offset-Korpus: Der Offset-Body der Jazzmaster sorgt für hohen Spielkomfort, besonders beim Sitzen oder längeren Gigs. Seine Form wurde ebenfalls für die Fender Jaguar verwendet.

- Klassische DuPont-Farben: Mit der Jazzmaster hielten auch die legendären bunten Autolacke des Herstellers DuPont Einzug ins Fender-Sortiment. Farben wie Seafoam Green, Sonic Blue oder Fiesta Red sind bis heute auf zahlreichen Gitarren- und Bassmodellen erhältlich.

Diese Kombination aus Klangvielfalt, Spielfreude und Design hat die Jazzmaster zu einem Instrument gemacht, das sich über Jahrzehnte jeder Szene neu anpassen konnte.

Die Moderne – von Signature bis Custom Shop

Heute ist die Jazzmaster aus der Fender-Familie nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in unzähligen Varianten – von erschwinglichen Player- und Vintera-Modellen bis hin zu exklusiven American Vintage II- und Custom Shop-Versionen.

Fender Player II Jazzmaster

Das aktuelle Workhorse im Fender-Sortiment kommt aus der Ensenada Factory in Mexiko und bietet so ziemlich den ‚biggest Bang for the buck‘: gut klingende Alnico V Pickups, ein schlankes Modern-C-Profil, solide Hardware machen definitiv Lust, diese Jazzmaster in die Hand zu nehmen. Die Farbpalette bietet erfrischend neue Farbtöne wie Birch Green, Aquatone Blue und Coral Red, aber auch die Klassiker Black und 3-Color Sunburst sind vertreten. Abweichend vom Originalmodell verfügt die Player II Jazzmaster über eine geradlinige Elektrik mit Master Volume, Master Tone und 3-Way Switch.

- Erlekorpus

- Modern-C-Ahornhals und Palisandergriffbrett

- Zwei Fender Player Alnico V Pickups

- Master Volume, Master Tone und 3-Way Switch

Fender Vintera II ’50s Jazzmaster

Ebenfalls von Fender Mexico, jedoch mit einigen Upgrades ausgestattet, bietet die Fender Vintera II ’50s Jazzmaster bewährte Appointments der Fifties. Mit klassischem Late ’50s-Profil, originalem 7,25″-Radius, Floating-Tremolo und ikonischem Elektrik-Layout mit Rhythm- und Lead-Circuits wendet sich das Modell aus der Vintera-II-Serie klar an Nostalgiker, die der Ur-Jazzmaster so nah wie möglich kommen wollen.

- Late ’50s Neck aus Ahorn

- Zwei Jazzmaster Single-Coils mit Rhythm- und Lead-Circuit

- 6-Saddle Adjustable Bridge und „Floating“ Tremolo

- In Sonic Blue oder Desert Sand erhältlich

Squier J Mascis Jazzmaster

Kaum eine Jazzmaster-Signature ist derart populär wie die Squier J Mascis Jazzmaster. Das auf die Vorlieben des Frontmanns der ikonischen Alt-Rocker Dinosaur Jr. zugeschnittene Instrument erfreut sich nicht umsonst seit vielen Jahren enormer Beliebtheit. Denn was die weitestgehend in Originalausstattung gehaltene Jazzmaster hier für’s Geld bietet, ist wirklich sagenhaft!

- Lindekorpus

- Ahornhals mit ‚C‘-Profil

- Griffbrett aus Indian Laurel

- Zwei Jazzmaster Single Coils

- Adjusto-Matic und „Floating“ Tremolo

- Vintage White, mit goldenem Alu-Schlagbrett

Fender American Acoustasonic Jazzmaster

Radikal anders, aber dennoch mit erkennbarer Jazzmaster-DNA, wirft die Fender American Acoustasonic Jazzmaster ein ganz anderes Licht auf den Offset-Klassiker. Sie ist angetreten, um den Bogen zwischen traditionellen Akustikklängen und modernen E-Gitarren-Sounds zu schlagen und wurde hierfür mit Fishman Acoustic Enhancer, Under-Saddle-Pickup und Shawbucker bewaffnet. Die Acoustasonic Jazzmaster bietet also alles von Magnet- bis Piezo-Pickup, wodurch sie gerade im Studio, aber auch auf der Live-Bühne gerne zum Einsatz kommt. Dank hohlem Korpus mit Schallloch lässt sie sich unplugged auch sehr gut spielen, während der ergonomisch gestaltete Armrest auch längere Sessions komfortabel vonstatten gehen lässt.

- Hybridgitarre (Akustik und E-Gitarre in einem)

- Fichtendecke und Resonanzkörper aus Mahagoni, mit Schallloch

- Fishman Acoustic Enhancer, Under-Saddle-Pickup und Fender Shawbucker

- Modern Deep C Mahagonihals

- Inklusive Gigbag

Fazit – Vom Außenseiter zur Stilikone

Die Fender Jazzmaster ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein Instrument, das ursprünglich scheiterte, in den Händen der ‚richtigen‘ Musiker zur Legende werden kann. Sie wurde zwar nicht zur Jazzgitarre, wie Leo Fender ursprünglich geplant hatte. Stattdessen wurde sie zum Symbol für Kreativität, Individualismus und musikalischen Eigensinn.

Vom Surf der 60er über Punk und Indie bis hin zu modernen Soundexperimenten – die Jazzmaster hat Generationen inspiriert, weil sie schlichtweg anders ist. Heute steht sie nicht nur für ihren ikonischen Sound, sondern für eine Haltung: gegen Konventionen, für Ausdruck und Freiheit.