Modeler sind ohne Frage eine der spannendsten Erfindungen seit der Geburt der E-Gitarre. Sie bieten dir alle Amps, Effekte und Routing-Optionen, die du dir nur vorstellen kannst. Doch genau dieser Überfluss kann schnell überfordern. Wie findet man sich in diesem Labyrinth aus Sounds zurecht? Wie bekommt man den Klang, den man im Kopf hat, in den Modeler hinein?

Heute bringen wir Licht ins Dunkel. Wir zoomen raus und schauen uns die Welt des Amp Modelings einmal aus der Vogelperspektive an – also ohne auf ein bestimmtes Gerät einzugehen. Denn im Grunde wollen alle Modeler dasselbe: Sie versuchen, die analoge Welt aus Verstärkern, Boxen und Effekten digital nachzubilden. Wer dieses Prinzip versteht, kommt ganz einfach vom leeren Preset-Slot zum eigenen Traumsound. Hier sind meine fünf Schritte, um systematisch ein Preset zu erstellen.

1. Sound planen

Bevor du anfängst, an Reglern zu drehen oder mit dem Mauszeiger durch Menüs zu fliegen, solltest du dir zuerst Gedanken machen, was du da überhaupt bauen willst. Soll es ein jazziger Clean-Sound à la Pat Metheny werden, ein bluesiger Ton im Stil von Stevie Ray Vaughan oder doch lieber brachialer Rock- oder Metalsound? Wenn du dein Ziel kennst, kannst du gezielter vorgehen. Also erstmal die grauen Zellen in Wallung bringen bevor du in die Saiten haust.

Überlege dir auch, wie du das Preset später einsetzen möchtest. Arbeitest du mit vielen verschiedenen Presets und brauchst nur einen Sound? Oder möchtest du innerhalb eines Presets verschiedene Effekte an- und ausschalten können, also quasi ein digitales Pedalboard bauen? Auch die Frage, ob dein Sound in Mono oder Stereo funktionieren soll, spielt jetzt eine Rolle. Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf bist du bereit, am Gerät loszulegen.

2. Amps, Cabs und Mikros – der Grundsound

Der Ausgangspunkt ist wie in der analogen Welt die Wahl des richtigen Verstärkers. Nimm dir Zeit, die verschiedenen Amp-Modelle deines Geräts anzuhören. Wenn du beispielsweise einen Sound im Stil eines Vox AC30 suchst, lohnt es sich, auch ähnliche Modelle wie die von Matchless oder Morgan auszuprobieren. Viele Hersteller verraten in den Handbüchern oder auf ihren Websites, auf welchen realen Amps ihre Modelle basieren – häufig mit nützlichen Tipps zur Einstellung.

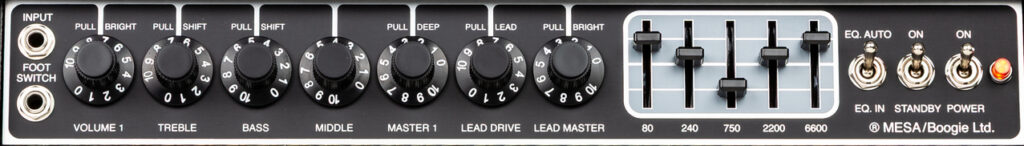

Hast du deinen Amp gewählt, beginnt das Feintuning. Stelle zuerst Gain und Master so ein, dass der gewünschte Zerrgrad erreicht ist. Warum ist es sinnvoll damit zu starten? Ein Amp klingt anders, je nachdem wie laut der Master aufgedreht ist und wie stark der Speaker auslenkt. Auch das wird vom Modeler nachgebildet. Gain und Master formen den Klang also bereits sehr stark.

Danach kümmerst du dich um Bass und Treble. Hier gilt: weniger ist oft mehr. Lass dem Bassbereich genügend Raum für den Bassisten und vermeide zu spitze Höhen. Über den Mittenregler kannst du deinem Sound Charakter geben. Wenn dein Amp keinen Mittenregler besitzt, probiere aus, Bass und Treble stark zurückzunehmen – meist treten dadurch die Mitten automatisch stärker hervor.

Im nächsten Schritt experimentierst du mit verschiedenen Boxen (Cabs) und Lautsprechern. Diese verändern den Klang teils drastisch. Du wirst schnell merken, dass du nach dem Wechsel der Box gelegentlich auch die Ampeinstellungen anpassen musst, um das Optimum herauszuholen. An dieser Stelle kann es sein, dass du öfter hin und her wechseln musst.

Schließlich kommt das Mikrofon ins Spiel. Die Mikrofonwahl und die Positionierung vor dem Lautsprecher haben enormen Einfluss auf den Sound. Ein SM57 liefert einen direkten, präsenten Klang, ein Bändchenmikrofon wie ein Royer R121 sorgt für Wärme, während ein Kondensatormikrofon wie das Neumann U87 mehr Klarheit und Offenheit bringt. Positionierst du das Mikro näher an der Membranmitte, wird der Klang heller und bissiger, weiter außen klingt es weicher. Auch der Abstand zwischen Mikro und Box spielt eine Rolle: Je näher, desto direkter – je weiter weg, desto räumlicher und voller.

Nach diesen Schritten steht dein Grundsound. Er sollte bereits ohne Effekte überzeugen. Doch wenn du schon alle Bodentreter der Welt – oder deren digitale Abbilder – in deiner Kiste hast, kannst du sie jetzt ins Spiel bringen.

3. Always-On-Effekte

Im nächsten Schritt geht es um die Effekte, die deinen Sound veredeln sollen – also jene Werkzeuge, die eigentlich immer aktiv sind. Dazu gehören typischerweise Equalizer, Kompressor, Booster und Reverb.

Ein Equalizer hilft dir, Problemfrequenzen zu beseitigen. Mit High- und Low-Cuts kannst du überflüssige Signalanteile an den Rändern des Frequenzspektrums entfernen. Wenn dein Sound in den Tiefmitten zu mulmig oder in den Höhen zu harsch wirkt, kannst du gezielt nachregeln. Besonders sinnvoll ist es, den EQ am Ende der Signalkette zu platzieren, um das gesamte Klangbild zu formen.

Ein Kompressor sorgt für gleichmäßigere Lautstärkeverhältnisse und kann das Sustain deiner Gitarre verlängern. Er kann Anschläge betonen oder abmildern. Dezent eingesetzt – etwa am Anfang der Effektkette – verleiht er dem Sound mehr Kontrolle, ohne ihn zu stark zu färben.

Ein Booster wird häufig unterschätzt. Er kann nicht nur lauter machen, sondern auch den Klang färben. Ein Mid-Boost hebt Mitten hervor, ein Treble-Boost bringt mehr Brillanz. Auch ein zusätzlicher Schuss Gain kann Wunder wirken und noch eine kleine Portion Dreck aus dem Amp herauskitzeln.

Und schließlich der Reverb: Er verleiht deinem Sound Tiefe und Räumlichkeit, macht ihn plastischer. Dezente Spring-, Hall- oder Plate-Reverbs eignen sich für klassische Sounds, während Shimmer- oder Mod-Reverbs experimentelle Klangwelten eröffnen.

Wenn du nur zwischen Presets hin und her wechseln willst, bist du an dieser Stelle fertig. Wenn du aber noch mehr Kontrolle suchst, kannst du im nächsten Schritt Effekte hinzufügen, die du per Fußschalter aktivieren oder deaktivieren kannst.

4. Fußschaltbare Effekte

Wenn dir ohnehin alle Effekte zur Verfügung stehen, nutze sie! Warum nicht einen Overdrive, Distortion, Phaser und Delay hinzufügen? So kannst du innerhalb eines Presets Clean-, Crunch- und Leadsounds realisieren, ohne ständig umschalten zu müssen. Viele Modeler bieten die Möglichkeit, sogenannte Scenes oder Snapshots zu speichern. Damit kannst du innerhalb eines Presets Ampeinstellungen verändern, Effekte aktivieren oder Parameter wie Delayzeiten anpassen. Außerdem können viele Modeler mehrere Ereignisse mit einem einzelnen Fußtritt realisieren, z.B. Distortion und Delay gleichzeitig aktivieren für einen Solo Sound.

Spannend wird es, wenn du mit parallelen Signalwegen arbeitest. Stell dir vor, du liebst den Charakter deines Overdrive-Pedals, aber es nimmt dir zu viel Low-End. Kein Problem: In einem parallelen Signalpfad kann dein Clean-Signal unverändert weiterlaufen, während du den Overdrive hinzumischst. Besonders interessant ist ein hart verzerrter Gitarrensound kombiniert mit einem cleanen Shimmer-Reverb. Dafür splittest du das Signal am Anfang der Kette. Der Hall bleibt sauber, während der Hauptsignalweg verzerrt wird – das Ergebnis klingt mächtig und zugleich edel. Metalwand meets Keyboardpad.

5. Weitere Einstellungen

Dein Sound steht nun – Glückwunsch, high five Diggi! Jetzt lohnt sich noch ein Blick auf die Funktionen, die das Feintuning erleichtern.

Ein Global EQ kann Gold wert sein, wenn dein Sound zu Hause perfekt, im Proberaum aber zu dumpf oder spitz wirkt. Über den Global EQ kannst du all deine Presets an die jeweilige Raumakustik anpassen, ohne jedes Preset einzeln verändern zu müssen.

Wenn es brummt oder rauscht, hilft ein Noise Gate. Egal, ob das Problem von der Erdung oder von der Stromversorgung kommt – ein richtig eingestelltes Gate sorgt für Ruhe im Signal. Also schau dir auf jeden Fall an, wie du schnell an ein Gate kommst. Ggf. kannst du auch pro Forma ein Noise Gate in deine Presets hineinprogrammieren, dass im Normalfall aber ausgeschaltet ist. Die Metalleute unter euch, werden es ohnehin brauchen.

Und schließlich solltest du, falls dein Modeler es erlaubt, mit der Eingangsimpedanz experimentieren. Gerade hohe Werte klingen oft offener und dynamischer. Geräte wie das Line 6 Helix bieten hier spannende Möglichkeiten.

Fazit

Mit diesen fünf Schritten solltest du deinen Modeler und die Idee hinter dem Amp Modeling deutlich besser verstehen. Besonders wichtig ist, dass du nicht zu viele völlig unterschiedliche Sounds nutzt. Wenn du bei einem Auftritt zwanzig verschiedene Verstärker- und Boxenmodelle mit abweichenden Frequenzgängen einsetzt, wird es für den Mischer nahezu unmöglich, einen konsistenten Gesamtsound zu erzeugen. Ein guter Tipp ist daher, stets dasselbe Cabinet und dieselben Hi- und Lo-Cut-Einstellungen zu verwenden.

So bleibst du klanglich konsistent, und dein Sound wirkt druckvoll, ausgewogen und professionell. Viel Spaß beim Experimentieren und beim Finden deines ganz persönlichen Traumsounds!