Hall- und Modulationseffekte

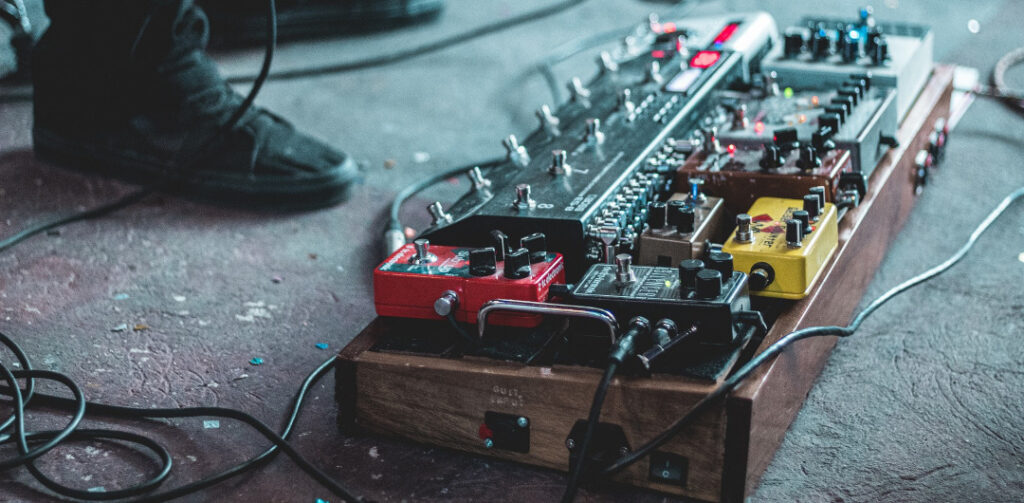

Im ersten Teil dieser Reihe haben wir uns einen ersten Blick über Verzerrer verschafft und uns die grundlegenden Funktionen sowie die typischen Einsatzbereiche von Hard- und Soft-Clippern angeschaut. Nun wollen wir uns in den Themenbereich der Hall- und Modulationseffekte begeben und eine Übersicht über die gängigsten Effektpedale schaffen sowie deren Entwicklungsgeschichte thematisieren. Hall- und Modulationseffekte sind nicht nur in Ambient-Genres beliebt, sondern sind besonders im Kontext der Musikproduktion obligatorisch. Gitarristinnen und Gitarristen nutzen Effekte wie den klassischen Reverb sowie Delay, Chorus, Flanger und Phaser hauptsächlich zur Klangfärbung – gerade in Kombination können Hall- und Modulationseffekte üppige Soundscapes erzeugen, die sich durch grandiose Klangtexturen auszeichnen.

Reverb – der Hall-Effekt

Natürlicher und simulierter Hall der frühen Studiotechnik

Ein Reverb definiert sich als Hall-Effekt, der einen natürlichen Raum-Hall oder das Nachhallen eines Audiosignals erzeugt, wodurch dem Sound eine zusätzliche Tiefe verliehen wird. Die drei gängigsten Reverb-Effekte teilen sich unter Hall-, Plate- und Spring-Reverb auf und haben ihre Ursprünge in der frühen Studiotechnik:

Durch natürlichen Raum-Hall wurde einst in speziellen Echokammern ein authentischer Hall-Effekt erzeugt, während über mechanische Komponenten wie einer vibrierenden Feder (Spring-Reverb bzw. Federhall) oder einer in Schwingung versetzten Metallplatte (Plate-Reverb) der Hall-Effekt simuliert werden konnte. Der Federhall wurde in den 60er-Jahren häufig in Gitarrenverstärkern verbaut und erlangte große Beliebtheit unter Gitarristinnen und Gitarristen.

Die ersten Reverb-Effektpedale: Digitaler Hall für zu Hause

Die Erzeugung eines natürlichen oder mechanisch simulierten Halls war in ihrem Ursprung in Tonstudios aufwendig und bis auf den verbauten Federhall in Gitarrenverstärkern nicht für jeden zugänglich – erst in den 70er-Jahren wurde der Federhall oder der Plate-Reverb-Effekt in kompaktere Pedale verbaut, jedoch setzte das Boss RV-2 Ende der 80er-Jahre den Meilenstein für praktische Hall-Effektpedale, in denen eine Vielzahl an verschiedenen Reverb-Effekten in einem Gehäuse Platz fanden.

Im Laufe der letzten Dekaden fanden unzählige Reverb-Pedale den Weg in Wohnzimmer. Studios und Bühnen dieser Welt, während sich vor allem neue verschiedene Hall-Typen durch sowohl analoger als auch digitaler Technik stetig weiterentwickelten. Mittlerweile bieten erschwingliche Reverb-Effektpedale wie das DR600 Digital Reverb von Behringer eine große Bandbreite an Reverb-Effekten, während sogenannte Boutique-Pedale wie das Strymon Big Sky oder das Slöer Stereo Ambient Reverb von Walrus Audio in hohen Preisklassen unzählige Hall-Effekte in Kombination mit exotischen Modulationsoptionen bieten. Diese Pedale haben eine zumeist anspruchsvolle Bedienung, während sich günstigere Effektpedale auf wesentliche Parameter wie die Hall-Zeit, die Klangfarbe und die Stärke des Halls beschränken.

Wofür eignen sich Reverb-Effekte?

Reverb-Effekte breiten das Ursprungssignal aus und können weite Klangstrukturen schaffen. Zudem kann ein Hall-Effekt für seichte klangliche Färbungen sorgen oder für gigantische Hall-Wände eingesetzt werden. Je nach Art und Preisklasse des Effektpedals können die Funktionen verschiedener Produkte variieren. Dabei ermöglichen Pedale in hohen Preiskategorien zumeist erweiterte Funktionen, die beispielsweise durch präzisere Parameter oder andere Modulationseffekte ergänzt werden, während günstigere Pedale zumeist rudimentäre Reverb-Typen und Einstellungsparameter mitbringen.

Mehr Infos zur Geschichte des Hall-Effekts gibt’s hier!

Modulationseffekte

Exotische Klangfärbung und bewegte Frequenzbilder

Unter Modulationseffekte lassen sich die Effekte einordnen, die das Audiosignal verändern und die Klangtextur auf verschiedenste Art und Weise beeinflussen, um dem Sound räumliche Tiefe zu verleihen oder Bewegung in das Klangbild zu bringen. Unter typischen Modulationseffekten fallen Effekte wie Delay, Chorus, Vibrato, Phaser und Flanger – häufig werden Modulationseffekte mit anderen Effekten kombiniert, um einen speziellen Sound zu erreichen, der charakteristisch einzigartige Klangstrukturen ermöglicht.

Delay

Das Delay (auch oft als Echo-Effekt bezeichnet) ist ein grundlegender Effekt in der Musikproduktion und wurde in den 50er- und 60er-Jahren ursprünglich über Magnetbandmaschinen erzeugt, indem durch mehrere zeitverzögerte Tonbänder ein Delay-Effekt entstanden ist. Mit dem Echoplex (1959) erschien ein erstes tragbares Delay-Gerät – der wahre Boom an Delay-Pedalen folgte jedoch erst in den 70er- und 80er-Jahren:

Mit dem Bucket Brigade Device (dt.: Eimerkettenspeicher) war es möglich, ein Audiosignal in einer Kette von Kondensatoren zu speichern und somit eine zeitverzögerte Wiedergabe in einem kompakten Pedal zu verbauen. Mit dem Memomy Man setzte Electro Harmonix 1976 neue Maßstäbe, da dieses Delay-Pedal zusätzliche Modulationsoptionen bereitstellte.

Im Laufe der Jahrzehnte wurde die analoge Technik wieder Mals von digitaler Technik abgelöst: Das Boss DD-2 war Anfang der 80er-Jahre mit eines der ersten digitalen Delay-Pedale auf dem Markt und eröffnete neue Möglichkeiten für eine einfache und kompakte Nutzung. Eventide und TC Electronic brachten weitere digitale Delay-Effekte heraus, die sich sowohl für den Studio- als auch für den Heimgebrauch eigneten. Mittlerweile wurden Delay-Pedale wie das DD-8 von Boss oder ähnliche Ausführungen anderer Hersteller durch Features wie integrierte Looper und die Steuerung der Effektparameter per Expression-Pedal erweitert.

Wofür eignen sich Delay-Effekte?

Der Einsatzbereich des Delay-Effektes ist vielseitig und kann in sämtlichen Genres von Pop bis Rock eingesetzt werden. Das verzögerte Audiosignal kann ähnlich wie der Reverb-Effekt eine bestimmte Tiefe in die Klangstruktur bringen und besonders im Stereo-Bild für einzigartige Klanglandschaften sorgen!

Chorus/Vibrato

Ein Chorus ist ein simpler Effekt, der durch das Doppeln eines gleichen Audiosignals entsteht. Die Ursprünge liegen – ähnlich wie beim Delay-Effekt – in der frühen Studiotechnik der 1960er-Jahre, in der mittels „Double Tracking“-Technik der spezielle Chorus-Effekt erzeugt wurde. Das gedoppelte Signal kann durch leicht veränderte Tonhöhen verstärkt werden, was besonders in Kombination mit einem Vibrato-Effekt (Veränderung der Tonhöhe in einem vorgegebenen Spektrum) für eine unverkennbare Textur sorgt.

Jimi Hendrix machte sich diese Effektkombination mit dem UniVibe zunutze, um schimmernde Sounds zu erzeugen. In den 70er-, 80er- und 90er-Jahren durch den Einsatz des Chorus im New Wave und später im Grunge die breite Masse erreichte. Effektpedale wie das Boss CE-1 Chorus Ensemble (1976) oder das Electro Harmonix Small Clone (1979) stellten die Weichen für einen kompakten Gebrauch des Chorus-Effektes außerhalb des Tonstudios.

Wofür setze ich einen Chorus-Effekt ein?

Der Chorus-Effekt wurde besonders in der New Wave-Bewegung von Größen wie The Cure, Duran Duran oder The Police gerne verwendet, während sich der Effekt im Laufe der Dekaden Genre-übergreifend von Pop über Alternative Rock bis hin zu diversen Metal-Subgenres ausbreitete. In Kombination mit einem Clean-Sound erreicht der Chorus-Effekt melancholische Charakterzüge, während der Einsatz mit einem verzerrten Gitarrensignal für dichte Sounds sorgen kann, die sich beispielsweise Kurt Cobain in sämtlichen Nirvana-Songs zunutze gemacht hat.

Phaser/Flanger

Der Phaser-Effekt wird durch die Phasenverschiebung eines Audiosignals erzeugt, wodurch ein schwebender Klangcharakter entsteht und je nach Geschwindigkeit und Stärke für bizarre Texturen sorgen kann. Im Endeffekt unterscheiden sich Phaser und Flanger lediglich durch die Größe der verschobenen Phase: Während der Phaser durch eine geringere Phasenverschiebung einen „schwebenden“ Effekt erzeugt, verschieben sich die Phasen bei einem Flanger stark und erzeugen im Vergleich zu einem Phaser eine nicht identische Klangstruktur.

Wofür setze ich einen Phaser/Flanger ein?

Der Phaser kann vielseitig in Kombination mit verzerrten Gitarren-Sounds oder für Clean-Sounds verwendet werden, um mittels Phasenverschiebung eine gewisse Bewegung in die Klangstruktur zu bringen. Experimentierfreudige Musikerinnen und Musiker kombinieren den Effekt gerne mit anderen Modulationseffekten, um einzigartige Texturen im Klangbild zu erreichen, während der Einsatz eines Phasers oder Flangers mit einem Reverb-Effekt für eine einzigartige Raumtiefe mit stark „schwebendem“ Klang-Charakter sorgen kann.

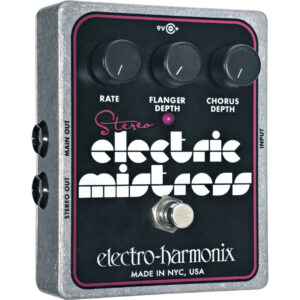

Mitte der 70er-Jahre erschien beispielsweise das Electric Mistress, welches eine Kombination aus Flanger und Chorus bot und somit gleich zwei Modulationseffekte in einem Pedal lieferte. Die erzeugten Sounds dieser Kombination klingen meist „schwimmend“ und zeichnen sich je nach Effektstärke durch pulsierende Bewegungen oder wirbelnden Texturen aus.

Demnächst: Im dritten und letzten Teil dieser Reihe werfen wir einen kurzen Blick auf sonstige Effektpedale und geben weitere Tipps für den Einstieg in die Welt der Effektpedale. Unter anderem vergleichen wir zum einen die Funktionen von günstigen Pedalen und Boutique-Pedalen, zum anderen gehen wir auf die Vor- und Nachteile von Einzel- und Multi-Effekten ein!

Der Einstieg in die Welt der Effektpedale (Teil 1): Verzerrer

Pedalboard & Co. – Dein Guide zur Pedal-Glückseligkeit (Teil 1)