Wer in den letzten Jahren den einen oder anderen Blick in die größeren Online-Foren rund um das Thema E-Gitarre geworfen hat, wird mit Sicherheit bereits über ein ganz bestimmtes Thema gestolpert sein. Eines, das die Lager spaltet und derart hitzig diskutiert wird, dass eine sachliche Diskussion darüber oft schlichtweg unmöglich scheint. Es geht um die grundsätzliche Frage: Welchen Einfluss hat das Tonholz auf den Klang einer E-Gitarre?

Auf der einen Seite sind die Tonholzverfechter, die im Tonholz nicht nur den klanglichen Grundcharakter, sondern auch die Seele des Instruments sehen. Auf der anderen Seite diejenigen, die sämtliche Einflüsse des Holzes für reine Esoterik abtun und den Klang einer E-Gitarre zwischen Tonabnehmern, Metall und Elektronik verorten. Im folgenden Beitrag versuchen wir die riskante Gratwanderung zwischen den Extremen, indem wir beide Herangehensweisen beleuchten und verstehen lernen – garantiert ohne Schimpfwörter und persönliche Angriffe 😉

Woher kommt der Begriff Tonholz?

Zunächst einmal steht der Begriff des Tonholzes im Raum. Bereits der Geigenbaupionier Andrea Amati wählte vor 500 Jahren gezielte Hölzer aus, die sich aufgrund klanglicher Eigenschaften am besten für den Bau seiner Violinen eigneten. Dünn geschnitzte weiche Fichte erwies sich als perfekte Membran für die Decke, die sich ideal mit dem restlichen Korpus aus Ahornholz als Resonanzkörper verband. Eine Kombination, die bis heute als unschlagbar für den Klang einer Geige gilt.

Ähnlich verhält es sich bei den akustischen Gitarren, speziell der Konzert- und Westerngitarre. Hier ist die Holzwahl neben der Bauform das wohl entscheidendste Merkmal für den Klangcharakter. Fichtendecken klingen etwas greller, die Zederndecke etwas weicher. Gleichzeitig können Gitarrenbauer mit Böden und Zargen aus Mahagoni die Mitten hervorheben oder den Gesamtklang beispielsweise mit Palisander in den Bässen und Höhen straffen. Der Einfluss der Hölzer ist hier also nur schwer zu leugnen.

Doch wie verhält es sich bei der E-Gitarre? Im Gegensatz zu den akustischen Instrumenten erscheint der unverstärkte Raumklang einer E-Gitarre zunächst zweitrangig, da er für sich allein weder besonders gut hörbar ist noch das primäre Ziel einer Solidbody-Gitarre ist. Der über den Verstärker hörbare Ton spielt sich hauptsächlich zwischen der schwingenden Saite und dem Magnetfeld der Tonabnehmer ab. Doch kann das verwendete Holz sich auch hier tatsächlich bemerkbar machen?

Der physikalische Blick: Schwingung und Dämpfung

Die US-amerikanische Gitarrenbaulegende Paul Reed Smith beschrieb die E-Gitarre einst als ein subtraktives Instrument. Das heißt, dass die E-Gitarre die Energie, die durch den Anschlag der Saiten reingesteckt wird, lediglich dämpfen aber niemals verstärken kann. Die E-Gitarre ist also kein Sound-Generator sondern ein Klangfilter, bei dem sich der individuelle Klangcharakter durch die Gesamtheit all ihrer Imperfektionen formt. Da der Hals und der Korpus Teil dieses Schwingungssystems sind, müssen sie selbstverständlich ebenfalls einen gewissen Teil dieses Klangfilters ausmachen. Doch ist ihr Einfluss auf den Gesamtklang tatsächlich signifikant?

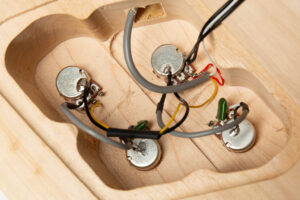

Pickups, Elektronik und Hardware – die stärkeren Faktoren

Wer selbst ein wenig Zeit mit dem Modifizieren seiner E-Gitarre verbracht hat und objektiv vergleicht, dem fällt auf, dass der größte Einfluss auf den Klang einer E-Gitarre von den Pickups, der Elektronik und den Saiten ausgeht. Die Pickups definieren, was vom Schwingungsverhalten der Saite überhaupt erfasst wird. Ein grundlegender Konsens herrscht darüber, dass ein Singlecoil dünner und brillanter als ein Humbucker klingt – unabhängig vom Holz darunter.

Oft unterschätzt sind hingegen die weiteren Komponenten innerhalb des E-Fachs: Potentiometer mit 250 kOhm dämpfen die Höhen weitaus deutlicher als ein 1-MOhm-Poti, lange Kabelwege und Verbindungen können zusätzliche Impedanzen erzeugen. All diese Komponenten erzeugen spürbare Unterschiede, die sich am Verstärker deutlich bemerkbar machen.

Auch Brücke, Sattel und Mechaniken wirken stärker als viele anfänglich glauben. Eine massive Brücke (z. B. Tune-o-Matic) überträgt mehr Energie als ein dünnes Blech – das beeinflusst Sustain und Attack direkter als die Holzart. Selbst die Art und Weise, wie ein Sattel gekerbt ist oder wie viel Spiel das Gewinde eines Brückenbolzens in seiner Einschlaghülse hat, ist – wenn auch in geringerem Umfang – messbar.

Und das Tonholz? Auch hier kann ein Unterschied zu gewissem Grad tatsächlich durch Messungen sichtbar gemacht werden. Sowohl das Attack- und Sustain-Verhalten eines gespielten Tons als auch sein Klangcharakter kann durch das Hals- und Korpusholz beeinflusst werden, indem es der schwingenden Saite in gewissen Frequenzbereichen mehr Energie entzieht als in anderen.

Praxis-Versuch im Blindtest

All der grauen Theorie zum Trotz steht der Praxistest: Kann ein E-Gitarrist nur durch Hören erkennen, welches Holz da schwingt? Hierzu hat es bereits mehrere Versuche gegeben. Ein von Dr. Manfred Zollner durchgeführtes Experiment verglich vier E-Gitarren mit unterschiedlichen Korpus- und Halsholzkombinationen. Allerdings konnten die Probanden hier keine eindeutige Zuordnung aufgrund der verwendeten Hölzer treffen. Zu einem anderen Ergebnis kam hingegen Daniel Tokarczyk von der Universität Krakau, der mit seinem Versuch für den Hörer hörbare Unterschiede durch das Holz nachweisen konnte.

Auch hier zeigt sich also, dass wissenschaftliche Tests alles andere als Klarheit schaffen und ein eindeutiger Beweis nicht direkt zu erbringen ist. Häufige Kritik an solchen Studien lautet beispielsweise, dass zahlreiche weitere klangformende Faktoren wie z. B. die Verwendung unterschiedlicher Komponenten, Tonabnehmerpositionen usw. in den Tests nicht in ausreichendem Maße ausgeklammert werden. Andere kritisieren wiederum, dass ein möglichst steriler Versuchsaufbau, der für solche Zwecke notwendig ist, nichts mehr mit dem tatsächlichen Verwendungszweck einer E-Gitarre zu tun hat und der Erkenntnisgewinn für E-Gitarristen in der Praxis daher nichtig ist.

Wenn ihr euch ein genaueres Bild darüber machen möchtet, habe ich euch beide Studien am Ende des Artikels verlinkt.

Fazit: Klang zwischen Wissenschaft und Gefühl

Wie viel Einfluss hat das Tonholz nun also wirklich? Die ehrliche Antwort lautet: weniger, als viele glauben – aber mehr, als man messen kann.

Physikalisch betrachtet bestimmt das Holz feine klangliche Nuancen und macht sich vor allem im Attack und in der Ausklangphase bemerkbar. Elektronik, Saiten und Hardware haben allerdings weitaus größeren Einfluss. Doch musikalisch betrachtet spielt auch der emotionale Faktor sicherlich eine Rolle: Das Wissen, dass man auf einem alten Stück Mahagoni oder einer fein gemaserten Esche spielt, verändert die Wahrnehmung und damit auch das Spiel.

Tonholz ist also tatsächlich beides: Wissenschaft und Mythos. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum Gitarren mehr sind als bloße Werkzeuge. Sie sie sind Charaktere, die uns jeden Tag zum Spielen animieren und über ihren ganz eigenen Nimbus verfügen. Jeder Korpus, jede Maserung erzählt eine eigene Geschichte.

Am Ende zählt also nicht, was die Messgeräte sagen, sondern was der Spieler und der Zuhörer fühlt, wenn der erste Akkord erklingt. Unser Tipp lautet also: Genieße dein Instrument und lasse dich nicht durch Forendiskussionen beirren. 😉

Weiterführende Links:

- GITEC Listening Experiment: Tone Woods in Electric Guitars

- On the Audibility of Electric Guitar Tonewood